祭礼には、天王御車とも呼ばれた二輛の車楽が曳き出された。車楽とは、名古屋型山車の誕生以前の中世以来の伝統を有する祭車である。

当初は天王前にて飾り付け祭礼を行っていたが、名古屋城築城後は片端筋にてこれを行うことになった。

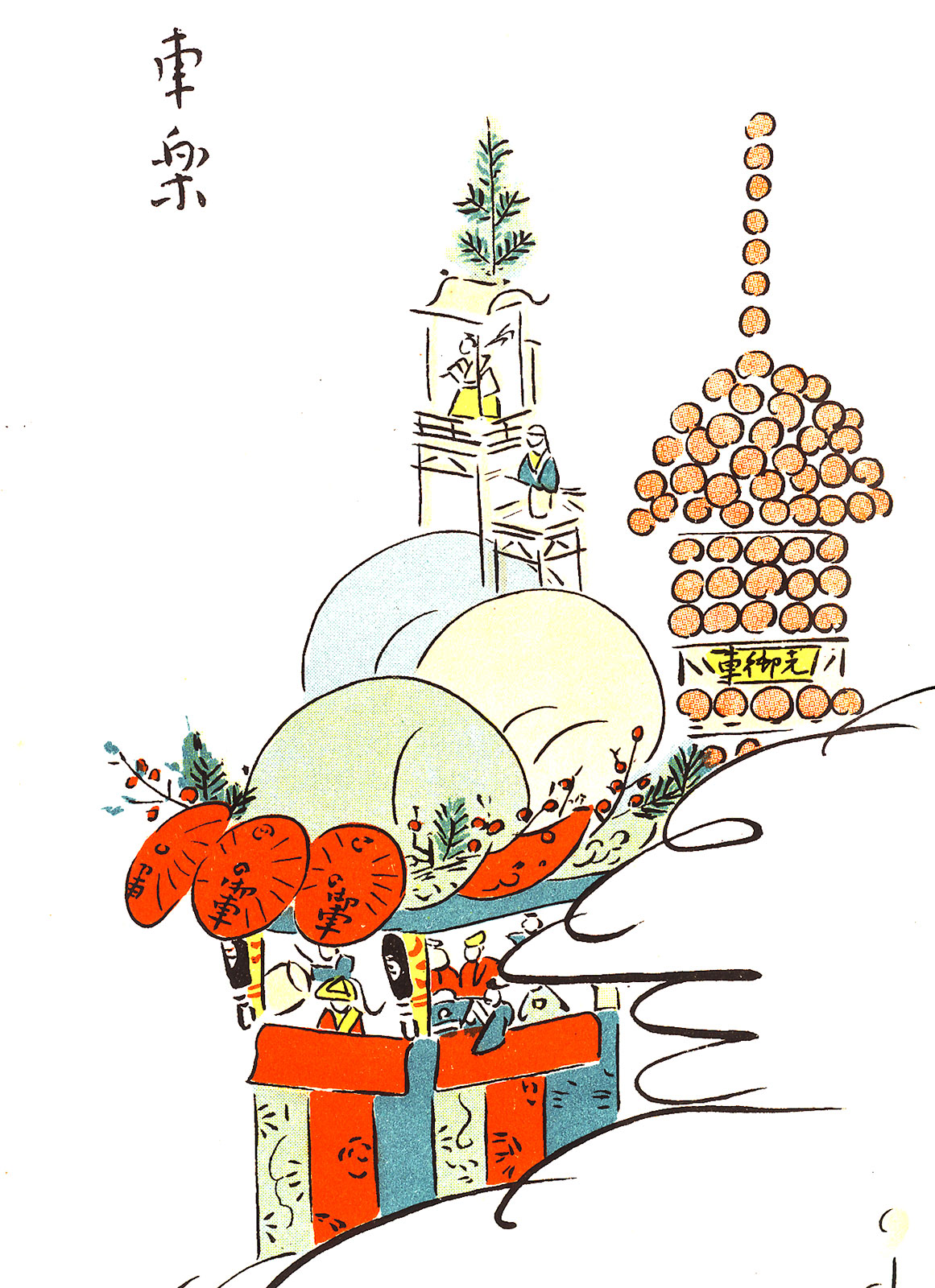

車楽の形態は二層で、試楽の夜は津島天王祭の車楽船の様に、竹棹に付けた提灯を如意に12張、巻藁に差した365張を半球状に飾った。

朝祭では装いを変え、松を乗せた屋形に能人形を安置し、稚児舞や楽(囃子)を行なった。

『先御車』は名古屋村、広井村、車之町が交替で年番を務め、能人形の高砂を飾った。また車之町、益屋町が年番の『後御車』は室君の能人形を飾った。

戦災で先御車を焼失したが、後御車は現存し那古野神社例大祭で那古野神社境内に飾られている。

宵宮の車楽に献灯する目的で造られた山車で、文政年間に十代藩主斎朝公が車之町に胡蝶の舞の人形を据えた山車を下賜し、15日の宵宮に片端に曳き出した。

これを機に他の氏子町村からも続々と見舞車が登場し、片端筋は提灯で埋もれるほどの大混雑だったという。

最盛期には、車楽2輛と見舞車16輛が祭礼に曳き出された。(伊勢門水著「名古屋祭」より)

※見舞車は諸文献で16輛以上の存在が確認されている。文政7年(1824年)の「青窓紀聞」では、巾下(12輛)、広井(10輛)、益屋町(1輛)、車ノ町(1輛)の24輛を記録している。(大内裕二著「東区と祭」より)

ちなみに今回の大山車まつりに参加した山車で、天王祭所縁(ゆかり)の見舞車は東区筒井町の神皇車(広井村新屋敷)、紅葉狩車(広井村上花車)、二福神車(広井村下花車)、唐子車(広井村内屋敷)の4輌。

また地方に譲られて現存する見舞車は、益屋町靱猿車(美濃市常盤町)、名古屋村小伝馬町湯取車(小牧市上本町)、万松寺町浦嶋車(美濃市東町)、広井村下花車町先代二福神車(浜松市宮口)、広井村中之切張良車(常滑市西之口)